電気通信主任技術者資格と歴史

1.日本の通信事業の始まり

電気通信主任技術者の制度の説明に入る前に、その前史をご紹介してきましょう。

まず、制度がスタートしたのは昭和60年(1985)のこと。もう30年を超えましたが、このページでは、もっと古いお話をしていきます。

日本国内で公衆電気通信サービスが最初に始まったのは明治2年(1870)[1]のことで、東京―横浜間におけるものでした。それ以前の慶応3年にも町人から町奉行所に申請があり、慶応4年(1868)には外国奉行から建設計画も許可されていたぐらいでしたが、戊辰戦争の影響もあって計画は実現していません。

この頃は、フランス人からの民営事業申請もあったりもしましたが寺島宗則(神奈川府判事 兼 横浜外国官判事)の建議[2]の影響で、政府が官営での電気通信事業開始を決定した[3]ことは特筆に価するでしょう。

しかし、民間事業については多少あいまいな部分もあったようで、私設許可が下りたり禁止になったりと短期間で揺れたようです。明治7年になって日本帝国電信条例が制定され、電信事業の官営が明記されることになります。

なお、この時代は西欧諸国もアメリカと英国(の一時期)を除いて官営でした。また、対外通信サービスがデンマークの大北電信会社(後にロシア資本と判明)に事実上、牛耳られてしまった関係上、民営を許可してしまうことにより海外資本の流入が阻止できず、通信の主権が完全消滅する危機に直面していた背景もあります。

その後、アメリカで電話が発明(明治9年)されると、日本でも公衆電話サービス導入が計画(明治16年)されていきます。しかし最初から官営でやると決まったわけではなく、6年間にわたって官営論(工部省)と民営論(太政官)が拮抗し政府内でもまとまりませんでした。松方デフレ時代の財政難に悩まされた影響だったのです。

そんな紆余曲折があったものの、最終的には逓信省内で官営論に収束。西欧列強に遅れること10年余り、明治23年(1890)になってから、ようやく逓信省の手によって電話サービスが開始されることになりました。

その後は法整備も進み、明治33年に電信法が制定。電信・電話サービスの政府専掌主義が明記されます。また、大正4年には無線電信法も制定。結果として、民営の電気通信設備については、一部の例外的なものを除いて禁止されたのでした。

2.民営化の道のり(戦前編)

さて、戦前の電気通信サービスは原則、政府が直営で行う方針で一貫していきましたが、明治末期以降、無線分野の急速な発達に伴って私設が許可される方向になりました。

最初にできた民間資本の事業者は、日本無線電信(株)で大正14年のことです。正確には通信オペレータではなく、通信設備提供会社でした。法的な制限から、あくまで運用は政府ということです。

折しも、関東大震災などで政府財政がひっ迫するなか、対外無線通信の拡充を急がねばならず、止むを得ず民間資本を取り入れた格好でした。

導入を急いだ理由の一つは周波数の獲得です。この当時、大陸間長距離通信に適した周波数バンドは長波帯という非常に狭い周波数領域のみと認識されていました。周波数が低いほど遠くに届いたからです。(現在ではVLF/超長波帯と定義される領域が好まれた。)

波長8,000m~30,000m(周波数10kHz-37.5kHz)の間で使用できるチャネルは134波。うち最適波長とされた波長10,000m~20,000m(15kHz-30kHz)に至っては69波しかないということで、国際的な獲得合戦が行われていたのです。その頃の日本はまだ磐城無線局(20kHz/15,000m)1局のみというお寒い状況でした。

その後、電話事業についても昭和4年頃から再び民営化論が台頭してきました。昭和金融恐慌化における緊縮財政のさなか、与党、民政党がこれを推し進めました。最終的に日本電信電話(株)設立案として実現一歩手前まで来たものの閣議で否決され、しかも不況下での加入申込減少もあって計画は頓挫してしまいます。

一方、この頃になると短波の技術開発が進んで国際通信が容易になったこともあり、国際電話公衆網への参加も検討されるようになりました。ですが、ここでも政府が完全直営する余力はなく、純民間資本として国際電話(株)が設立されたのが昭和7年のことです

この時代から満州事変(昭和6年)の勃発など、きな臭い時代に突入していきます。民間への政府統制が強化され、国家総動員体制が構築されていくのですが、その影響の一つが2社の合併です。

昭和13年に国際電話と日本無線電信は国策として半ば強制的に合併させられることになり、国際電気通信(株)として特殊会社化されます。無線通信専門だったはずの両社は、日本の生命線と呼ばれた満州とのケーブル開通に伴い、有線も含めた形の事業形態になりました。

日本で初めて通信技術の資格が定められることになったのはこの時です。すなわち、国の事業をあずかる民間企業に対し、技術力担保の目的で資格制度をつくった訳です。その名を電気通信技術者といい、昭和15年から検定制度が始まりました。(翌年末には対米開戦という時期になります。)

3.民営化の道のり(戦後編)

さて、時は流れ太平洋戦争の敗戦によって、事業組織に大きな流れが生まれます。以後、占領軍(GHQ)側の意向が強くはたらきました。

まず、昭和22年に国際電気通信(株)が解体されたことです。国内は逓信省直営のままでしたが、国際通信もすべて国営に戻す方針が出され、逓信省に移管されます。このとき、事実上、電気通信技術者制度はなくなります。(一部資格は無線従事者へ移行し、現在の無線技術士となった。)

次に起きたイベントが逓信省の分割です。GHQの郵電分離方針により、昭和24年から郵政省(郵便)と電気通信省(電信電話)に分かれました。この時、同時に運輸省→国鉄や大蔵省→専売公社というふうに公共事業体が発足しています。

そうはいうものの、日本側としては通信の公共事業体移行を狙っていて、GHQが渋るさなか準備を整えていきました。そして主権を回復した昭和27年に日本電信電話公社が発足。民間でもなく、かといって官営ともいえない事業体組織に移行したのでした。その翌年には、国際通信部門が国際電信電話(株)として独立して、旧国際電気通信が事実上復活したのです。

以後、日本の通信は、電信電話公社(NTT)と国際電信電話(KDD)の2社独占体制で電気通信サービスを展開していくことなりました。

4.民営化の道のり(通信自由化まで)

公社制を採用した日本の電気通信サービスは、民間と官営のいいとこ取りを目指したもので、結果としては経済成長に伴う爆発的な電話需要に何とか応じることができました。昭和50年代になると、電話を申し込んでもなかなか設置されない「積滞電話」も解消されます。

しかしながら、公社が当初の目的 ―全国の電話サービス提供― を達成し、量よりも質が求められてきた事もあって効率的な事業運営が求められました。また、1980年台には国際的にも通信自由化の流れがあり、データ通信などの新しい事業分野が台頭するなど、通信を取り巻く環境が激変してきたのです。形式的には1982年(昭和57年)に出された第2次臨時行政調査会臨調(土光臨調)の答申によって、民営化する方針が出されました。(このあたり様々な状況が絡んでいるので、以下略)

そして昭和59年、電気通信事業法が成立。公社は1985年(昭和60年)特殊会社NTT(株)となり、一般企業でも電気通信分野への新規参入が認められるようになったのです。

この時、技術力担保を「民間企業」に持たせるために「電気通信主任技術者」という日本独特の資格制度が発足しました。

推測の域を出ませんが、電気事業法の電気主任技術者を参考にしたようで、電電民営化の試案も電力会社規制を目途としていた様子[4]があります。また、その内容から戦前の電気通信技術者も参考の対象になったのではないかとも想像しています。事実、戦前の電気通信技術者資格は技術主任者のための資格であったからです。

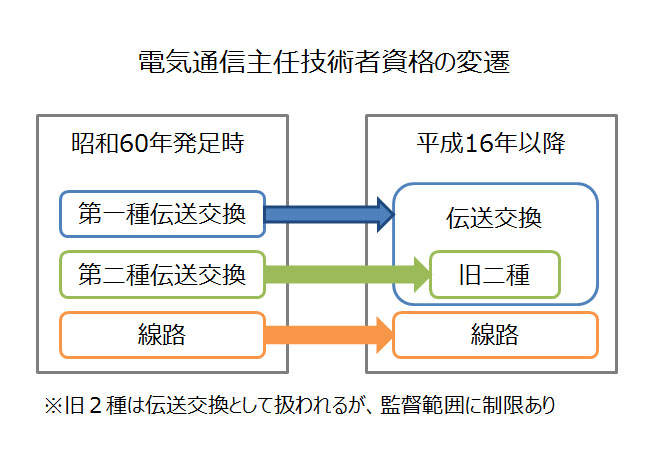

事業法上は回線設備を有する第1種事業者と、1種事業者から回線借用して付加サービスを行う第2種事業者という枠組みになったため、資格制度は1種、2種および線路となりました。(2種事業者は特別2種と一般2種に分かれ、資格者が必要なのは特2事業者のみ。)

5.平成15年事業法改正

成立から18年間にわたって施行されていた電気通信事業法でしたが、「電話」サービスと「データ通信」といった古い概念の通信を念頭につくられた法律であったため、ネット時代に適応できない事態に陥ります

そこで、平成15年(2003年)に事業法の大幅な改正が行われ、設備の有無ではなく、規模とサービス種別に応じて登録事業者と届出事業者という分類に移行しました。

その結果、旧1種事業者は許可制から登録制に緩和され、その大半は登録事業者となりました。また、特別2種事業者は従来の一般2種同様に届出制に緩和され簡易な扱いとなり、平成29年度末で17,862社[5]となっています。(登録事業者は同期で316社)

このとき、旧2種資格は旧1種資格相当の伝送交換主任技術者に統合されましたが、いくつかの制限があります。

脚注

明治2年12月25日、旧暦のためグレゴリオ暦の1870年に相当する。

慶応4年9月7日(慶応最後の日)

明治元年末頃といわれるが正式な廟議(閣議)の日時は不明

橋本龍太郎 自民党行財政調査会長がまとめた公社改革案( 通信自由化 10年の歩みと展望 情報通信総合研究所 1996 )

情報通信白書(平成29年版) 本編第2部6章1節6