電話の歴史

~電話の発明にまつわるお話~

はじめに

このページは資格試験とは離れ、電話の歴史、特に最初の発明についての小話を紹介したいと思い作成したものです。既に書き始めてから20年を超えてますので、不足の部分や、勘違いしていた部分を少しづつ改訂中です。

さて、電話の発明者がグラハム・ベルであることは一般常識ですが、事実はそう単純でなさそうなのです。

私が初めてこの事を知ったのは高校生ぐらいだったでしょうか、「栄光なき天才たち」というマンガがきっかけです。第1巻の第1話だったことはよく覚えています。そこには孤高の天才として「もう一人の発明者」エリシャ・グレイが描かれていたのです。これは読んだ当時、衝撃的に思えました。

時は流れ、電話技術の勉強をするようになった私はグレイのことが気になりました。調べが進むにつれて、マンガにはかなりの脚色が入っていて、背後にはもっとドロドロした人間同士の争いがあったことに気付きました。これは予想を超えた面白さでした。

日本のサイトでは十分な情報が得られなかったので、いくつかの書籍や論文、米サイトで調べた結果をここに書いておきます。誰が真の発明者か?という結論は皆さんにお任せしましょう。

2011/02追記-

■「誰が本当の発明者か」 (ブルーバックス)に、ここの文章が引用されたようです(笑)。半分ぐらい丸コピのようですが、ここに載っていないこともあるので、まぁ、いいんじゃないでしょうか。

■気付けば、ベル盗作説で昨今話題となった、セス・シュルマンの "The Telephone Gambit" の日本語版(邦題:グラハム・ベル空白の12日間の謎―今明かされる電話誕生の秘話)が発売されていました。いままで、やけにぼやけていた点がハッキリとしてきました。

電話発明に深くかかわった3人の人物

電話の発明は人類のコミュニケーションの大きな進歩と言われますが、実は「声を遠くに届ける」という目的を追い求めた末に発明されたものではありませんでした。

えっ?と驚かれる方も多いかもしれません。

もっとも、そういった目的も全く無かったとまでは言い切れません。ですが、本来の目的は巨大なビジネスチャンスであった「新型電信機」の完成であり、電話機はその開発競争の途中で産み落とされたオマケ、副産物に過ぎませんでした。

よくありがちな話ではありますが、発明当初 、電話という商品価値を正しく理解できる人はいませんでした。発明に深くかかわった人々ですらその重要性を認識していたとはいえないでしょう。

現代から見れば社会インフラを支える重要なアイテムに違いないですが、その「電話」が電気通信ビジネスを大きく盛り上げ、しかも、人々の生活様式まで一変させる力を秘めているなど当時の人間は誰も予想できなかったのです。

その発明に深く関わった人物が3人います。

一人は、現代でも電話発明者として名を知られるグラハム・ベル。もう一人は誰もが知っている発明王エジソン。そして最後の一人があまり名を知られることが無いエリシャ・グレイです。

グラハム・ベル (Alexander Graham Bell 1847-1922)

電話の発明で知られる音声生理学者。英連邦スコットランド、エディンバラ出身。

1870年カナダに渡り、72年に米ボストン大学教授。その後、AT&Tの前身、ベル電話会社を設立する。

父は読唇術の発明者で、本人も聾唖教育に力を尽くした人物でもある。

トーマス・エジソン (Thomas Alva Edison 1847-1931)

言わずと知れた発明王。オハイオ州出身でベルとは同い年である。

一介の新聞売りから身を起こし、電信士の職を経ながらフリーの電気通信技術発明家として名を馳せた。

その後、電球、映写機、蓄音機を発明したことで有名であるが、実際は蓄音機などの例外を除き彼自身の手による発明は意外に少ない。とは言え、製品の実用化や設備のシステム化に関しては抜きん出ていた人物である。

エリシャ・グレイ (Elisha Gray 1835-1901)

米国オハイオ州出身の電気技術者で発明家。通信技術を中心に、多重電信機、電話機、ファクシミリを発明。現代では音楽シンセサイザーの元祖とみなされる。

後年、オーバリン大学教授。彼が中心となって設立したグレイ・アンド・バートン社は後に世界最大の通信機器メーカ・研究所となった。

- Alexander Graham Bell

- グラハム・ベル

- グレアム・ベル

- Thomas Alva Edison

- エジソン

- エディスン

- Elisha Gray

- エリシャ・グレイ

- イライシャ・グレイ

3人は、電信技術の究極の改良として、あるいは、聴覚という医学的な観点からのアプローチで電話の発明に迫っています。

ベルの父親は聾唖者のための「視話法」を確立した人物であり、ベルもそれを受け継いで聴覚障碍者教育に尽力していました。やがて、音声学方面からのアプローチで「多重電信」開発へ傾倒していき、そこで電話のアイディアを得ます。

電気学はブリッジ回路や電信機で有名なホイートストン博士に学んでいるものの、3人の中では一番のど素人でした。

エジソンは、ほぼ独学で電信士となり、電気技術を身に付けていった人物です。電話発明の頃には既に、通信方面での多彩な活躍を見せていた時期でもありました。

彼は電球の発明を始めとする強電分野の活躍イメージが強いですが、その発明人生は電信技術の改良からスタートしています。電話発明の2年前には1本の通信線で4重通信が可能な多重装置を発明していました。奇しくも彼自身が聴覚障碍者であり、ベルとの因縁が深いと言えるでしょう。事実同い年でもあり、生涯にわたってベルと張り合うことになります。

グレイは通信技術者であり、技術開発競争の先駆者です。周波数分割多重(FDM)方式の多重電信機の発明をはじめ、実用的なFAXの原型ともいえる装置(Teleautograph)を発明するなど、知られざる活躍をした人物です。

電話発明の2年前には、シンセサイザーに似た装置で楽音を2,400マイル (約3,860km) にわたる伝送に成功していました。そのため、世界で最初に電子式シンセサイザーを発明した人物との評もあります。

電話の始まり

時は19世紀後半、モールス符号による電信ネットワークが急速な発展時期にあった時代です。電話の発明は先に紹介した3人が中心となって競われたと言っても過言ではありません。

既に1860年、ドイツの物理学者ライス(Johann Philipp Reis 1834-1874)は、実用的ではないものの「電話」に類似した装置を作っていました。(装置のアイディアはフランスのブルサール(Charles Bourseul 1829-1912)が1854年に理論的な提案をしたもの)

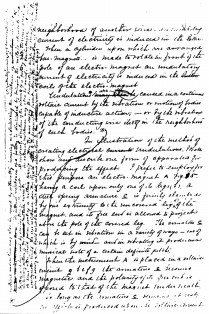

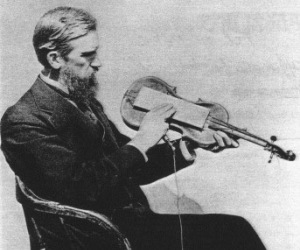

ライスの電話実験風景

その装置は木を耳の形に削り、そこに豚のソーセージの薄い膜をつけ、音声を電流の断続に変える構造のもので、受話器は縫い針にコイルを巻いたものをヴァイオリンの上に取り付けただけの簡単なものでした。

構造的には、音声振動で電気スイッチをON/OFFするだけのもので、音声のトーンは送れても、その強弱までは原理的に伝送できないものでした。(*)

いわば母音成分程度しか伝えることができず、子音を含めた音声の完全伝送は不可能だったのです。とても実用的とは言えない代物でしたが、彼がこれを「テレフォン」と呼んだことは興味深いことです。

ドイツにおいては、これらの先駆的な業績によってライスこそが電話の発明者であるとされています。

(*)シュルマンの著作によると、実際には不完全な接点の接触によって、ほぼ完全に音声が伝送できていた証拠があるようです。

新型電信機開発競争

その後、「電話」という概念はほとんど表舞台に出ることなく、時が流れることになります。電話という機器自体が常人の想像をはるかに超えるものであり、仮に完成できたとしても全く用途が思い浮かばない状況でした。

物理学者たちにとって、微弱な音声エネルギーが電気信号に変換できるなどとは想像できませんしたし、仮に出来上がったとしても多くの「課題」を抱えていました。

- ビジネスに使うのは証拠が残らないので電信には遠く及ばない。

- 遠くに離れた同士の人間が会話する事自体が常人の理解を超えている。

- 特定の相手(一人)としか通話できない。(交換機の概念がまだ無い)

などなど、電話サービスの面でも非現実の塊だったようです。電話のありふれた今からでは、逆に想像し難い話ばかりです。(実際に電話が発明されると「放送」に使おうと夢想する人が多かったり…なかなか難しいものです。)

一方、電信については鉄道網とともに発達したネットワークの整備も手伝って、様々な技術上の課題をクリアすることは時代の要請でした。電信サービスの用途については有用性がすぐに理解され、株式相場の速報、新聞、軍事(南北戦争)などに欠かせないツールになるなど、電信とはまさに最新のIT技術であり、大きなビジネスオポチュニティだったのです。

さしあたっての事業課題は、電信線の架設・運営費用の圧縮による収益向上でした。この辺は、150年後の現代でも事情は変わりません。

特に最初期の電信は、1本の線で1通信を占有するしかなく、取扱量(トラヒック)を増やそうとするとそれに応じて電信線を増設しなければなりません。電信柱を無数に立てて線を敷設していかなくてはならないのです。

1890年代 NY市の電信柱

この図は1890年頃のニューヨークの風景です。電信柱が林立し、大変な量の電信線が張られているのがよく分かります。

残る手段は、通信スピードを上げて短時間で多くの電報をさばけるよう効率化することですが、電信技手が手送りするのが一般的な時代のこと、機械化への改良は進んでいたものの当時の技術レベルでは決定的ではありません。

そこに現れた技術が多重通信技術でした。1本の線を2倍、4倍と同時使用できる技術は、コスト低減に劇的な効果があることは誰もが理解できることでしょう。

オーストリアのギントル(Julius Wilhelm Gintl)の二重通信法(1853)を皮切りに、スターンズ(Joseph B.Stearns)の実用的な二重通信の発明(1868-72年頃、資料によりばらつきがあり。自称1858年)。そしてエジソンもこの頃、四重通信法(1874)を発明しています。

スターンズの多重電信器はブリッジ回路の平衡を利用したもので、1本の電信線を双方向通信に用いる画期的な技術でした。すなわち、相手に送信しながら、受信もできるというものです。1回線を2回線分の価値に高めることができました。

エジソンの方法は、さらに巧妙で、振幅パルス変調(PAM)の考え方を取り入れていました。この技術は1回線を4倍の価値に変貌せしめたのです。

さらに、この頃はフランスのボード(Jean Maurice Emile Baudot)が時分割方式の印刷電信機を発明するまでに至るなど、この時代のホットな様子がうかがえます。

ちなみに、現代の通信速度単位はbit/s、bps単位ですけれども、つい十数年前までの通信速度(実際は変調レート)は9,600ボーなどと表わされることが多かったものです。これはボードさんの名前に由来します。

グレイの音楽電信機(Musical Telegraph)

では、1本の線をもっと多くの回線にできないだろうか?と考えるのも自然な流れでしょう。そして、技術者たちは現代でいう「FDM」―周波数分割多重のアイディアと、実現に取り組み始めたのでした。

音の高さ別にいくつかの発振器を設け、1本の電線に一度に流し、受信側では、それを分離する。ベルはそれを「調和式多重電信」と名付けています。

簡単にいえば、ドの音階で1回線、レの音階で1回線、ミの音階で、といった具合に送信することを意味します。究極には、やがて1本の電線が数十もの回線に相当するであろう・・・と夢を胸に抱いたのでした。

電話特許の同日出願!

事態が急展開を見せるのは1876年2月14日、ベルとグレイが同日に特許申請した日からでした。 ベルは午前11時頃、グレイは午後1時頃の出願とも言われ、わずかに2、3時間の差に過ぎなかったであろうことは有名な話です。

※実は時間については後世の解釈で曖昧。「支払い記録上」はベルの方が早かったのは確実。この辺は各文献で微妙に差があり、実は逆だった可能性も示されています。グレイ自身は1、2時間の遅れと手紙に書き記しています。

※マンガ・ドラマのようにベル本人が直接出願しに行った訳ではありません。また、グレイも代理の弁理士が出願していた模様。

ところが、出願時点で「電話」という装置はこの世に存在していませんでした。

しかも、ベル側の出願タイミングに至っては本人の意図ですらありません。この「同日出願」は周到に仕組まれた結果であって、劇的な偶然では無かったのです。

出願に踏み切ったのはベルの後援者をつとめる老獪な弁護士であり、後にベルの義父ともなる G.G.ハバードです。ライバルのグレイがワシントンに向かったことを察知したハバードは、ベルに無断で独自の行動を開始したのでした。

…とは言っても全くベルが関与していない訳ではなく、ベル自身が書いた特許明細書です。出願を待っていた原因はカナダの議員G.ブラウンと英国特許制度との関係によるもの、これだけでも凄い情報量になるので割愛します。

ベルとグレイは互いを知らず、独立に電話を発明した言われることもありますが、それは明らかな誤り。互いにライバルとして強く意識していたことは歴とした事実です。(実際に出会ったのは、後述の万国博覧会場。)

さて、ここで二人の特許明細を見比べてみると面白いことがわかります。グレイの特許は、明らかに「電話」を目的としたものでした。ただし、正規な特許申請ではなく「予告記載」(Caveat)というもので、発明品が実際にできるまでの1年間、アイディアに優先権を認めてもらうものです。(ベルは外国人のため制度を利用できなかった)

一方、ベルの申請は正規のものですが、請求範囲の大半が「多重電信装置」関係でした。肝心の電話はほとんど記載されていません。最後の方にちょこんと、ほんのオマケ程度に載っているだけだったのです。

なぜかというと、「電話」などという役立たずな研究にうつつを抜かすとはとんでもない、と、ハバードから叱られていたから。加えて、その項目だけが「左側余白」に追記されていたことは、よく指摘される話です。

ベル特許申請書の原本

当然ながら、ビジネスの可能性は「多重電信機」にこそ存在し、「しゃべる電信機」などという、仮に出来あがったところで何の足しにもならなさそうなものに情熱を注ぐことは、百害あって一利なし…という、ごく「常識的」な判断からくるものでした。

さて、このカチあった二つの特許は、微妙に請求範囲が重なっていますから当然に争いへと発展します。その結果は・・・グレイが素直に引き下がったのでした。

申請から5日後の2月19日、審査官から特許出願の保留について通知がありました。が、特許庁長官代理の権限で「早い」方のベル側を採用するとの決定が下ります。

グレイも実質はハバードと同じように考えたのです。内情としては、グレイ側弁理士が状況不利との判断を下し、その手紙を読んだ後援者から、本来の多重電信機に力を入れるようにと御達しがあったのでした。

争うことはできたのですが、訴訟によるタイムロスとその費用を考えると、とても割に合わないと考えたのです。

この時点での「電話」とは、あくまでオマケに過ぎなかったのです。

ベルの特許申請は、驚異的な速さで許可されます。3月7日、一ヶ月も経たずに許可が下りました(米国特許174,465号)

いくら素晴らしい発明であったとしても、通常では有り得ない速度です。このへん、ハバードの政治力が何らかの形で発揮された見るのが妥当でしょう。そもそも実物やモデルを要求されてない時点で不審な気もしてきます。

もう一つ、不審さが拭えないのは「先に申請した特許が優先される」という動きが垣間見えることです。

日本はもちろん世界的にも標準的な思想ですが、米国に限れば「先発明主義」ですので、どちらが早く出願したかは二の次のはず。そして、特許庁の事務官はその通り行動していたにもかかわらず、幹部がこの時だけ突然に先出願主義的な動きを見せたのでした。

電話機の疑惑

出願後もベルは実験を続けていました。特許があっても実際に動くものを「開発」できなければ全く意味はありません。その点、早々に興味を失ってしまったグレイに比べて、ベルの執念は抜きん出ていました。

これまでの実験で、音声が伝送できそうな感触を得ていたベルでしたが、人工音は送れても、人間の音声を送信するまでには至りませんでした。

様々な実験を繰り返していたところ、3月10日になって偶然にも送話器が動作していることに気付きました。世界最初の音声伝送が成功した瞬間です。しかしながら、それはベルが考案していた送話器(電磁型送話器)によって為されたものではありませんでした。

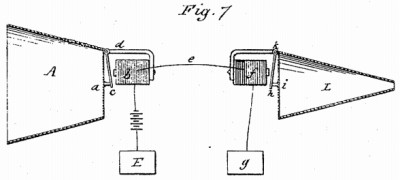

ベル特許明細図(電磁型送話器)

発明のきっかけはワトソンの自伝によって知られています。実験中、うっかりズボンに希硫酸をこぼしてしまい、助手のワトソンにむかって助けを求めた。それが電話の第一声となった・・・と。

しかし、ベル達はなぜ「希硫酸」を使っていたのでしょうか。ここが疑惑の発端になるのです。ベルは元々、図のような電磁石を利用した送話器を考えていたからです。

文章を付け加えるなら、電話の第一声の状況はこうです。先にグレイが申請したものそっくりの液体抵抗型送話器を実験していた際のこと、うっかりズボンに液体(希硫酸)をこぼしてしまった。そして、思わず「ワトソン君、用事がある、ちょっと来たまえ」(Mr.Watson, come here, I want you!)という悲鳴を上げた声が隣部屋の助手、ワトソン技師に通じた。

このことから、ベルはグレイのアイディアを盗んだのではないかと疑われ、裁判にもなっています。しかし、これが神のイタズラによる偶然なのか、はたまた盗作なのかは、今もって白黒は付いていません。もちろん裁判では白と判定されました。

少なくとも特許庁の審査官がグレイの予告記載の内容をベルに漏らしたことが判っています。(R・ブルースが執筆したベルの伝記にさえ記されている事実だったりする。)

下にある図はベルとグレイ、それぞれが描いたスケッチです。ここまで似ていることに驚かされる歴史的スケッチも珍しいものです。

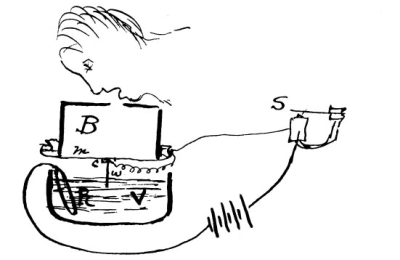

ベルの実験ノートのスケッチ(1876年3月9日)。翌日、世界初の音声伝送に成功。

グレイのスケッチ(1876年2月11日)

グレイのものは申請3日前のスケッチで、上の方に日付"Feb 11 1876"と"Apparatus for talking through a telegraph wire "(電信線を利用した話す器械)の記載があります。彼はこのアイディアを、当時流行っていた糸電話(恋人電信-Lovers' Telegraphと呼ばれた)より着想したと証言しています。晩年の証言を紹介しましょう。

恋人電信(Lovers' Telegraph)

「私はフルーツ缶を手にした二人の少年に気付きました。その缶の底面(中心)には糸が取り付けられ、通りを横断して張られています・・・。」

「その少年たちは低くこもった声で会話をしているらしく、即座に興味が湧き上がりました。少年の一人から缶を受け取り・・・開口部分を耳に当てると、通りの向こう側にいる少年の声を聞くことができました。」

「私は彼と少しだけ会話を交わして、その紐がどのように二つの缶の底をつないでいるのかを理解しました。その時です、突然、電気的な音声送信の問題が頭の中で解決したのです。」(※意訳です。原文は下を参照。)

I noticed two boys with fruit-cans in their hands having a thread attached to the center of the bottom of each can and stretched across the street... The two boys seemed to be conversing in a low tone with each other and my interest was immediately aroused. I took the can out of one of the boy's hands ... putting my ear to the mouth of it I could hear the voice of the boy across the street, I conversed with him a moment, then noticed how the cord was connected at the bottom of the two cans, when , suddenly ,the problem of electrical speech-transmission was solved in my mind.

それぞれの電話

その1年後-1877年4月27日、エジソンはベルの電話機を改良し炭素型マイクロフォンを特許申請しました。

このタイプのマイクは、昭和時代の主流であった黒電話に使用されていたものの原形にあたり、ベルの電話機に比べて高感度なデバイスでした。これ以降、改良されたカーボン・マイクが100年以上にわたって使われていたことを考慮すると、その性能がいかに抜きん出ていたのかが想像できます。

一方、ベルのマイクは磁石と鉄板を組み合せたもので、動くには動くのですがあまり実用的ではありませんでした。とにかく音が小さかったのです。このタイプのマイクが多用されるようになったのは、電子回路による増幅技術が発達してからのことで、時代的には半世紀ほど遅れることになります。

グレイのマイクは、先に紹介したような液体型でした。適度な電気抵抗を持つ液体 ―希硫酸など― に針を立て、音声振動に応じて針が出入りする構造です。こうすることで音声の強弱がそのまま電流の強弱に変換されます。

この方式自体は世界最初の稼働送話器になったものの、酸を扱うこと、電気分解による発泡があることから、実用性は全く無いも同然でした。しかも、グレイ自身はアイディアを出すだけに留まってしまったのです。

どちらかと言うと、液体型は音声通信が可能であることを立証する大きな役目を果たしたように思えます。ベルが電磁型マイクをお披露目したのは、実験成功のわずか3ヶ月後のことでした。

まさに三者、三様。それぞれが全く異なるデバイスで「電話」を実現しようとしたことになります。

では、ここで肝心のFDM方式多重電信機はどうなったか気になりますか?

その完成は20世紀に入るのを待たなくてはなりませんでした。電気回路理論の発達により、周波数フィルタが設計できるようになるまで、その実用化は困難だったのです。

ベルの幸運と強力な立役者

さて、電話が動いてから間もない1876年6月。ベルはフィラデルフィアで開かれたアメリカ建国100周年を記念する万国博覧会で電話機を出展します。本人はあまり乗り気ではなかったようですが、ハバード弁護士はベルの意思を無視し全ての準備を整えました。

それでも嫌がるベルを、教え子であり、恋人であり、そして翌年には妻となるハバードの娘、メーベルが一芝居打ってベルを騙し、無理やり連れて行ったというから人生よく分からないものです。

既に出展の申請期限を過ぎてしまっていたものの、ハバードがその運営委員という立場を存分に発揮し、難なく出展できてしまいます。

とかく、ベル最大の後援者であるハバードは、弱気のベルにお構いなしといった調子で、強烈な政治力を発揮してはベルの行動を誘導していくのです。彼がいなければベルも歴史の影に埋もれていたかもしれません。

この百年祭は、電話を世間にアピールする最初で最後の大チャンスですから、ハバードは成功に向けて全力を注いでいたことが窺えます。

その結果はベルに幸運をもたらしました。6月25日の審査時に、ブラジル国王ドン・ペドロ2世の招待と実演に成功したのです。

実はこれに先立つこと10日前、国王はベルの招待を受けてボストンの聴覚障碍者学校を見学しに訪れていました。初めて会った訳ではないのです。

そしてこの本命の日、ベルと再会した国王は電話機のデモンストレーションに驚嘆し、絶賛を浴びせたのです。同席していた物理学者W.トムソン(ケルビン卿)も同様の反応でした。大科学者からのお墨付きまで貰えたのです。

そして件のグレイも、その審査団に混じり電話機を体験することになりました。後の証言によると、ベルが送話するハムレットの「生きるべきか死ぬべきか…」の一節、「ay there's rub」(ああ、ここでつまづくのだ)という声が聞こえ、驚いたという劇的なエピソードも残っています。

なお、この時展示した電話機は電磁石形のもので、先に実験したグレイ式のものとは異なります。

この歴史的なデモンストレーションの成功によって一気に名声を手にし、また実用に耐える電話機の開発が進んだことで、ベルの名は世間に広まり講演会を各地で開催することとなります。

ところが、この頃の「電話機」は科学技術的な興味の対象という部分よりも、遠く離れた人の声が聞こえるという神秘性が人を惹きつけていたようです。どちらかというと「見世物」に近いものだったといいます。

同じ頃、グレイも電話に関する講演会を多数開催していた記録があり、ベルに電話機の使用許可を申し込んでたりもします。すごくいい人。

しかし、電話自体はさほどお金にならない・・・。実際に弁護士のハバードや皮革商人のサンダースといったベルの支援者たちは困りました。さらには事業化の目処も怪しいものです。こうした状況からなのか、ハバードは当時最大の電信会社であるウェスタン・ユニオン社(WU社)に10万ドルで売却を持ち掛けていたとのワトソン証言があります。(1876年の秋から冬にかけてと推定されています。)

ところが、WU社のオートン社長はこれを一蹴します。ハバードとオートンは電信料金値下げ運動などの影響で長年対立する立場にあったことに加え、WU社の顧問であったエジソンやグレイの意見がこの判断に影響を与えたとも言われています。

その後、電話機導入の機運が盛り上がってきたことを鋭く察知したハバード達は、1877年7月、自らの手で任意組合ベル電話会社を設立しました。現在のAT&Tの源流です。

ハバードが巧みなのは、電話機の販売=売り切り制ではなく「リース制」を採用したことに尽きるでしょう。

特許権にもとづいて製造を独占した上で、代理店には賃貸権を付与し、そこからロイヤリティを徴収する方針は大成功を収めました。この影響はその後も長らく続き、日本でも30年ほど前までは電電公社からの電話機リースのみであったことを記憶されている方もいらっしゃるでしょう。

ちなみに、日本において、通信端末が家電店で販売されて自由に取り付けられるようになったのは1985年のことです。

それで、話を戻すとベル社の技術責任者に就いたのは、名助手T.A.ワトソンでした。ワトソンは地味な脇役というイメージが(失礼ながら)ありますが、結構派手に活躍していて、最終的な収入も相当な額になりました。

トーマス・ワトソン (Thomas Augustus Watson 1854-1934)

名助手の鑑!

日当3ドルの助手であったが、電気知識の少ないベルに代わって現実の電話機開発を担っていた。

会社創設時には10%(499株-比率で第4位)の株式を保有しており、しばらくは技術責任者を務める。間もなく株価が強烈にバブったので'81年に27才で退社、悠々自適の生活を送る。

ちなみにベル本人名義はたったの10株で、大半は奥さんのメイベル名義だったりします。

事業の成功とライバル企業の出現

ベルの電話事業の成功にWU社も慌てたらしく、グレイの受話器やエジソンの送話器の特許を買い取り電話事業に乗り出しました。エジソンが顧問となって、1877年12月にアメリカン・スピーキング電話会社(AST)を設立したのです。

電話機が「できた」という情報は、実現可能性すら怪しい中でコツコツと個人研究を進めるしかなかった時代とは一転して、明確なゴールが示されたということです。しかも「用途」が見えて「儲かる」可能性も出てくるとあれば、ヒト・モノ・カネが自然に集まるのも道理。その結果は爆発的な市場発展です。

ベル社やWU社の事業化によって1879年には全米各地に電話会社が乱立し、ベル社だけで200社近い契約を締結していたというのは驚くべき数字でしょう。

ベル社の前にWU社という巨大な牙をもった敵が立ちはだかったのです。

1878年2月、両社は決定的に決裂します。

事業化において問題となったのはマイクの感度不足であり、高感度の炭素式マイクロフォンは既にエジソンに特許を取得されていました。

不思議なことにベル達は再び強運に恵まれていたようです。1878年9月、ドイツから渡米したてのエミール・ベルリーナ(Emile Berliner)という技術者が、大きな手土産を持って入社してきたのです。

彼の持つマイクの予告記載がエジソンの炭素式と似通っており、エジソンの特許より2週間ほど早かったのでした。

特許紛争へ突入

1878年9月、勢いを得たベル社は特許侵害を提訴し、炭素式マイクに関するエジソンの特許は無効であると主張しました。そこにグレイ等も加わって、泥沼の裁判が始まるのです。

この裁判は歴史上、ダウド訴訟と呼ばれています。

WU社の子会社であるゴールド・アンド・ストック社(Gold and Stock Co.)は、エジソン送話器とグレイ受信機の特許を基礎とした電話機を製造していました。そして、その責任者ダウド(Peter A. Dowd)に対して、販売差し止めを提訴したのです。

「金と株式」と直訳すると雰囲気を察することができそうですが、本来は株式相場の表示を電信で行っていた企業です。ところが、電話の方が迅速性、秘密性に優れていることからベル社に顧客が移動してしまい、やむなくAST社を設立して電話事業に参入したという経緯がありました。

また、実態としてはWU社が統括運営していた企業であり、実質的な被告はWU社本体そのものでした。

ベルはこの頃にはもう事業から手を引き、新婚旅行中。裁判のためにワトソンに説得されて呼び戻されのでした。(悲)

裁判は熾烈を極めましたが、最後はあっけなく終止符を打ちます。主な原因には、WU社顧問弁護士がさじを投げ和解を勧告したこと。 根っこの原因、強硬派のオートン社長が急逝していたこと、内村鑑三をして「金を溜めることを知って、金を使うことを知らぬ人」とまで言わしめた泥棒男爵こと、ジェイ・グールド(J. Gould)に会社乗っ取りを図られていたこと、そして、エジソン送話器に匹敵する送話器の特許をベル社が獲得したこと・・・などが影響したと言われます。

1879年5月、妥協の結果、

- AST社はベル特許の優先権を認める。

- AST社は電話事業を放棄する代わりに、ベル社は電信事業に参入しない。

- AST社の5万6千台の電話機をベル社が買い取る。

- ベル社の電話事業利益の20%をWU社に17年間支払う。

これによってベルは法的に「電話の原理的発明者」としての地位を確立したのです。

現代的な用語で表現するならば、この争いは当初「アナログ電流の利用」を巡る戦いの見込みであり、AST社もベル以前に既に利用されているという反証を行う予定でした。

ところがベル社の顧問弁護士が機転を利かせて「電話という基本概念の発明」を主軸に据えたのです。すなわち、ベル以後に現れた電話機は全て「改良」に過ぎず、その基礎には必ずベル特許が存在することになったわけです。

この和解はまた、非常に特別な意味を持っていて、電信と電話二つの市場を分割する協定がなされたということでもあるのです。それに、グレイとエジソンの特許も一部認める意味合いもあります。

特に市場規模の小さなうちに、利益の2割も持っていかれたベル社の損失は、けして小さなものではありませんでした。(1881年の総収益はちょうど100万ドル、10年後はさらに5倍に成長。)

さらにエジソンが構築した優秀な電話設備はベル電話会社の電話網の構築に大きく貢献し、それを背景として、次々と電話会社を傘下に収めていくのです。

その間、ベル社は特許が切れる1894年までに延べ600件もの訴訟にさらされていました。何とも壮絶な争いでしょう。。。

なお、裁判の渦中にあったベル本人は、グレイに同情を示していたりします。人柄に定評のあるベルらしいエピソードと言えるでしょう。

ハバード弁護士 (Gardiner G. Hubbard 1822-1897)

ベル最大の支援者にして義父。不思議な政治力を駆使してベルの多重電信機開発を援助し、電話をビジネスに仕立てた立役者。

娘のメイビルは耳に障碍があり、聾唖教育を受けることがきっかけでベルと知り合った。ベルは発明の翌年にメイビルと結婚している(11歳年下、16歳のメイビルに惚れ込み、18で婚約)

彼はナショナル・ジオグラフィック誌の創刊者としても知られる。

オートン社長 (William Orton 1826-1878)

当時、電信業界最大の独占企業、ウェスタン・ユニオン社長。グレイとエジソンの最大の支援者。

電信料金の値下げ運動を推進するハバード弁護士とは対立関係にあり、電話特許の買取りを拒否した。ベル社との係争中に急逝する。

その後

1877年にできた世界初の電話会社、任意組合ベル電話会社(Bell Telephone Co.,Association)は、79年にナショナル・ベル電話会社(National Bell Telephone Co.)、 80年アメリカン・ベル電話会社(American Bell Telephone Co.)、そして1900年にAT&T(Amrican Telephone and Telegraph Co.)となり、1世紀にわたって電話界の巨人として君臨することとなります。

天才的経営者T.N.ヴェイルの事業展開により、この独占はますます強固となり、110年後の1984年に分割されるまで独占が続いていたのです。最古そして世界最大の通信事業者として、なおも電話界に君臨しています。

しかしながら、そんな華々しい電話業界の発展の中心にベルの居場所は用意されなかったようです。むろん、本人もそれを望む性格ではありませんでした。

元来、学者気質のベルには企業を運営する能力がなく、本人もそれをよく自覚していたのです。なによりも電話が妻メイベルを喜ばせる発明ではないと悟ったことで事業から完全に手を引いてしまいました。

事業の急成長は創業者たちの存在を薄めていき、次第にボストン金融団などの資本組織が事業を仕切るようになっていったのでした。

晩年のエリシャ・グレイ

他方、グレイは発明人生を突き進みました。1890年頃に実用的なファクシミリである「テレオートグラフ」を発明したことで一財をなしたといいます。この会社は息の長い企業のようで、幾つかの変遷を経ながら20世紀末にゼロックス社へ吸収された様子。

生涯で70件ほどの特許を取得し、ベル夫妻よりも多くの利益をあげたが、ほとんどを開発費につぎこんでしまったとのこと。

1893年には国際電気技術者会議の議長も務めるなど、ベルほど華やかではありませんが、電気通信技術者の重鎮として活躍の場は多かったようです。

彼は1901年、水中通信実験に取り組むさなかボストンで急死しました。死後に発見されたメモにはこう書かれていました。

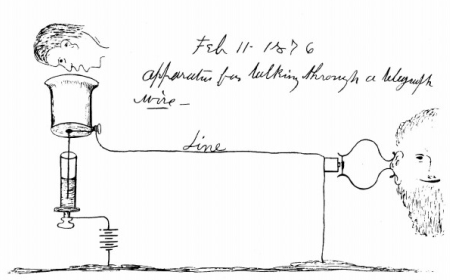

1874年のグレイの実験デモ風景

(バイオリン受信機)

「電話史が完全な形で書かれることは決して無いであろう。その一部は2万あるいは3万ページの証言の中に埋没するか、唇を閉ざされた少数の者たちの良心の底に眠っている - その口を封じているのは死であり、また、生ける者には死よりも堅く結ばれた黄金の留め金が掛けられているのだ。」(意訳)

The history of the telephone will never be fully written. It is partly hidden away in 20 or 30 thousand pages of testimony and partly lying on the hearts and consciences of a few whose lips are sealed - Some in death and others by a golden clasp whose grip is even tighter.

バスタブ実験の図

亜鉛張りの風呂桶で誘導コイル(当時のビリビリ系電気健康器具)を使って遊ぶ甥を見たグレイは、振動電流が楽音を発生させることを発見しました。それをきっかけにWE社研究開発部長の職を辞し、フリーの発明家として多重電信機の開発に進むことを決意したのです。

その他余談

ヘレンケラーとベル

ベルの父親は聾唖教育の功労者で、あのヘレン・ケラーに教育を施したサリバン女史も父メルビルの教え子である。

ヘレン・ケラーをサリバンに紹介するきっかけを作ったのもベル本人であり、その後の二人は親交を結んでいます。

また、ベルは電話機の他に光通信機も発明しており、意外にもその興味の対象が広いのに驚かされます。音響や通信、電気の単位でdB(デシベル)が用いられるのですが、これはデシ(10分の1を表わす)とベルの名前を冠したもの。工学系単位として日常的に用いられています。

日本人とベル

ベルの電話機が初めて海外に持ち出された例は日本のようです。ベルが電話の実験に成功してから間もなくの1877年1月20日、二人の日本人青年(伊沢修二、金子堅太郎)がベルのもとを訪ね、電話の性能を確かめています。

金子堅太郎は後に大臣となり、その後は日露戦争講和に尽力したことで知られますし、伊沢修二はベルの門下生でもあって、後の教育者、作曲者として有名です。なお、そのグループには小村寿太郎や栗野慎一郎もいたもよう。

ベルはベルで、日本語でも通じるのだから世界で通用すると思っていた模様。世界で2番目に電話線を通じた言語は日本語・・・嬉しいような嬉しくないような話です。

ちなみに、日本には翌1877年に輸出されて、工部省と宮内省との間で試験的に使われました。当時はとにかく技術の輸入スピードが速く、無線電信や真空管も例に漏れません。その甲斐あって度重なる戦争に勝利していくのでした。

ベルリーナ

ベルの危機を救ったエミール・ベルリーナ(Emile Berliner:1851-1929)は、円盤式レコードを発明したことで知られています。

つまり、現代のCDやDVDが円盤なのは、この人が原因。

彼は、1895年ベルリーナ・グラモフォン社(Berliner Gramophone)を設立して円盤式レコードの販売を始めたのですが、ベルと同様エジソンと争うはめになりました。エジソンの円筒式レコードと激しく対立したのです。

ベルリーナ・グラモフォン社は悲惨な訴訟などの紆余曲折を経て、1901年エルドリッジ・ジョンソン(Eldridge R. Johnson)によって、ビクター・トーキング・マシン社(Victor Talking Machine Co.)となりました。日本ビクター(現JVCケンウッド)、HMV、旧EMI(ワーナーグループに買収)などの源流の会社です。

なお、ビクターの犬のトレードマーク(His Master's Voice)は、ベルリーナが気に入って商標登録したもので、タイトルはベルリーナが付けたもの。HMV社はこのトレードマークの3文字から名づけられている会社だったりします。

あと、件の送話器の特許自体は最終的にエジソンが取得したようですが、相当に後(1892年頃)になってからの判決なので、さほど役に立たなかった様子。

グレイと現代のつながり

エリシャ・グレイの設立したウェスタン・エレクトリック・カンパニー(WEC)はその後、AT&Tの子会社となり通信機器の製造などで成功します。元を辿れば現在のNECのルーツであり、現在(2016年以後)はNokia社に経営統合されました。

詳しく書くと、エリシャ・グレイとイーノス・バートン(Enos Barton)によって設立された、グレイ&バートン社が元になっています。1869年にクリーブランドで創業しました。

グレイ&バートンの設立者たち

(中央で機械を抱えてるヒゲ親父がグレイ。3列目左端がバートン。)

その後、1872年にWU社からの出資でウェスタン・エレクトリック(WE)となり、その傘下で電信装置の製造に携わるようになります。1879年には世界最初の実用的な電話交換機を製作するに至りました。

これらの業績と技術力から米国最大の電話機器メーカーとなりますが、1881年ベル社に買収されてしまいます。

その後、1907年にWEとAT&Tの技術部門は統合され、最終的には1925年にベル研究所が設立されました。

NEC(日本電気)はWECと共同で1899年に設立された日本初の外資合弁企業です。また、ベル研はトランジスタの発明を始めとするノーベル賞級の研究所として有名でしたね。

近年になってからのWE社は第3次反トラスト訴訟(1974)の結果としてAT&T本体と分離されることになり。AT&Tテクノロジ社(1984)、ルーセント・テクノロジ社(1996)と変遷を繰り返しつつ、フランスのアルカテル社と合併してアルカテル・ルーセント社(2006)になった後、フィンランドのNokiaに156億ユーロで買収・経営統合(2016)されて現在に至ります。

このように、グレイの会社設立が、現代の情報通信に繋がっていることは非常に興味深いことと言えるでしょう。

実は、現在でもグレイ&バートン社がグレイバー社(Graybar Co.)として存続していたりします。

ウェスタン・ユニオン(WU)

WU社は電気通信業界最初の巨大独占企業で、多くの企業を買収を繰り返して巨大化していった典型例です。

New York & Mississippi Valley Printing Telegraph Co.として1851年4月創業。以降、十数の企業を買収して寡占化が進みました。

1856年にWestern Union Telegraph Co.と改名。1909年にはついにAT&T社に買収され、T.N.ベイルが社長を兼任してしまいます。

しかし、これが決定的な引き金となって第一次反トラスト訴訟運動が起き、キングスベリー誓約と呼ばれる有名な宣言がなされてWU社株を手放さざるを得なくなりました。。

AT&Tがモンスター・キャリアと化した時期。

WU社は現在も存続する息の長い企業ですが、国際送金事業のみで電報サービスは行っていません。あしからず。(Western Union Japan)

エジソン

エジソンは小学校を追い出され、母親から教育を受けたのはよく知られています。

グレイは早くに父親を亡くしたため、船大工などのバイトをしながらオーバリン大学に通った苦労人。そのせいなのか、20代後半は健康を害し大学を中退。

一方、ベルはというと最高の教育環境に恵まれて育ち、二人とは好対照です。そのおかげもあって、上流階級、知識階級との接点が豊富にあった人でした。その人脈が電気知識の貧しいベルを成功に導く鍵となったのです。

エジソンの有名な言葉、「天才とは1%のひらめきと99%の努力である」云々は実際には違うらしい。本当は「1%のひらめきがなければ99%の努力は無駄である」と言ったのを新聞記者が書き換えたのだという。

どちらにせよ、エジソンは極度の自己宣伝家であり、訴訟の天才であったことに変わりは無いのですが・・・。(訴訟相手を脅すために、暴力団みたいなものまで作っている)

そしてその「99%」は研究所員や科学者の貢献が大きいことも事実です。発明家というよりは、発明ディレクター(又は発明企業家)と呼んだ方が良いでしょう。つまりは、本人が一人で「発明」したというより、「エジソン研究所」が「研究開発」したものが多数を占めるということです。

エジソン製品は極めて質がよく、原理を追求する理学の精神より、とにかくモノを作るという工学の真髄を極めているように感じます。そのために研究者をかき集め、設備やメソッドをシステム化する事に関しては目を見張るものがあります。当時としてはかなり先進的な思想に立脚していたと言えるでしょう。

また、既に他人が発明したものを改良し、実用に仕立て上げる能力には凄まじいものがあります。

その一方で、蓄音機は役立たずと思ったり、「映画は普及しない、映画でドラマを作るのに何の意味があるのか」 などと言ったように映画に先見性がなかったり、交流より直流の方が送電に優れていると言い張って、ニコラ・テスラの意見を無視して敗れたり・・・と破天荒な部分が目立つおっさんでもあります。

まぁ、とにかく自己中心的で、ライバルは何としてでも引きずり降ろさなければ気が済まない性格だったらしいのです。加えて言えば、ライバルが居る事が彼のエネルギーの源だったようです。木村哲人氏は、このことを指して「闘う人」「反抗の系譜を継いだ人間」と称しています。

晩年は数式や基本的な物理を知らず、図面も自分で書けないのが災いし、完全に科学の中心から取り残されてしまいました。その頃には、もはや勘に頼った技術開発が時代遅れとなってしまったからです。

そんな境遇にありながらも、ライバルたちが先に亡くなっていたためか晩年は穏やかであったといいます。

あと日本でも、エジソンは平和を愛した人間だと言われていますが、実のところ軍事上の発明は多いです。というか、WW1時の米海軍顧問なんですけどね。交流憎しのあまり電気椅子をこの世に送り出した人でもあります。

参考文献とか

-全体を通して-

■電話の発明については、諸説紛糾する部分もあり、よく分からない部分が多いことを付け加えておきます。まだ、調査しきれてませんが、マイクの発明一つとっても、デービッド・ヒューズ(David E. Hughes)だったり、エジソンになっていたり、ベルリーナになっていたりと、視点によってだいぶ定義が変わりそうです。

■技術史は昔から興味をもっていたのですが、日本国内ではあまり注目されていない分野のようで、全体的に書籍が少ないようです。海外では産業発展史としても捉えられていて、かなり盛んな様子。

主要参考文献

- 「孤独の克服 グラハム・ベルの生涯」 ロバート・V・ブルース著 唐津一訳 NTT出版 1991

- 「起業家エジソン 知的財産・システム・市場開発」 名和小太郎 朝日選書(朝日新聞社) 2001

- 「電気通信物語 通信ネットワークを支えてきたもの」 城水元次郎 オーム社 2004

- 「電気の歴史」 関英男 NHKブックス 1977

- 「エレクトロニクスを中心とした科学技術史第5版」 城阪俊吉 日刊工業新聞社 2001

- アメリカ電気通信産業発展史 -ベルシステムの形成と解体過程- 山口一臣著 同文館1994

- グラハム・ベル 空白の12日間の謎 セス・シュルマン著 吉田三知世訳 日経BP社 2010

- D.A.Hounshell , "Bell and Gray:Contrasts in Style ,Politics,and Etiqutte"Proceedings of the IEEE, Vol64,No.9 pp.1305-1314,Sep 1976.

- D.A.Hounshell , "Elisha Gray and the Telephone:On the Disadvantages of Being an Expert" Technology and Culture, Vol16,No.2 pp.133-161,Apr 1975.

- D.A.Hounshell 唐津一訳, "もう一人の電話発明者" サイエンス(日経新聞社) 1978年3月号 pp.108-116

■ライスの業績については、「ドイツ技術史の散歩道」 種田明 同文舘出版 1993に詳しく記載されています。

■日本では若井登 (元東海大教授、郵政省電波研究所長)の研究が「マルコーニの電波は本当に大西洋を越えたのか?」など通信史的におもしろい読み物が多いです。

本ページはまだまだ書きかけかつ調査中です。お気づきの点や要望などがございましたら下記のアドレスまでお送りください。

2005-01 改訂

2006-04 改訂

2011-02-03 文章・図の再改訂

2012-01-22 小改訂 グレイ写真を電話発明頃のものに差し替えなど。

2014-03-07 CSS化に伴い大幅改訂、根拠が薄弱な事例を削除。

2017-09-03 スペルミスご指摘あり。その他再校正、文章表現改訂等。存続企業名などの最新化 2018-01-10 スマートデバイス対応